- 新闻稿

- 艺术家

物中风景

“精确、透明的形式从尘土冒现,成形之后又再度回归尘土。”

--------伊塔洛·卡尔维诺

王家增和王焕青二人的近作存有着诸多相近之处。他们都在对物质材料的使用上颇具心得,进而这些独具启示性的材料在二人的经验和意识中结出了更富有智性的领会,并且让这一领会通过更为纯化的视觉话语直接表现了出来;同时,这种纯化的视觉话语相应的指向一种极致化的色彩谱系,他们都从对黑白两色的使用,以及两色之间关系为主的变体中推演出某种独有的脉络性风格,而这种色域风格上的取向也反过来作用于他们对物以及物的信息所采用的实践策略。

首先,这些关于物的作品通过物质消损与重构的视觉性达成,从而来验证时间等非物质要素在一定条件下所具有的潜在的物质性特征,以及时间与特定物质组合起来所表现出的具体的启示过程,进而将以时间/历史/记忆为代表的非物质经验实体化。对于王家增来说,时间是模拟与培植金属范式的生产感,而对于王焕青来说,时间则是构建寓言性装置所具有的象征意味。同时,这些关于物的作品的特征必然决定了其绝缘于泛知识论与泛技术论的理性预设,换句话说,正是这些作品中所包含的物质线索在其言说可能上的复杂程度,促使我们不得不跳过知识话语的干扰与判定,从而直接倾听于生命质地内部的强度要求。在物为我们所敞开了的沉默的风景中,物既指向于世界的真实、重量、惯性和暧昧性,也指向于个人内在的自尊和心灵的完整。

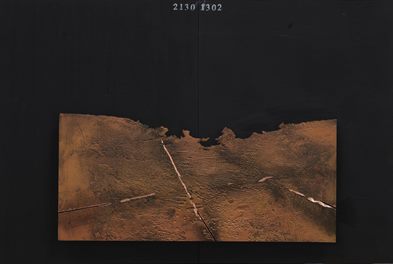

从材料角度来看,王家增继续在对物的追问路径上进一步推进,他对有关金属物的再生产实践超越了原始物自身所默认的概念化范畴。在王家增的手里,钢铁在两个层面上被创造了出来。一种是作为绝对存在物而直面着世界的钢铁。它在工厂和城市里作为运转系统的要素发挥着直接而实用的价值,在物质生产环节的秩序演绎中,它以无法回避的在场视角注视着一个时代的兴起与落幕。“世界是包含无情力量的机制”。因而对于王家增来说,无论作为世界中的钢铁呈现出什么样的形态,它都要比其他任何物质更具坚实的存在意味。另一种则是理念意义上的钢铁。这一再生产的物不仅包含着固有的坚硬与苍朽,褶痕下无尽阗静的承受也是其造型完成的底色。它既有向外毕露锋芒的拥挤与张力,与周围空气进行充分搏击的野心,也有静观如止水的内聚机制,以及蒙蒙如烟然的空与无用。在最近的架上作品中,布面、纸张与颜料的综合运作为绘画注入了某种炼金术般的行为影迹,王家增同时作为模仿者和创造者来规划金属物的诞生,并让这双重经验与某种绘画历史相对应。他不仅把钢铁从旧有世界中拯救了出来,对其进行解域化地识别,而且让钢铁概念本身成为了一个无法达成的结果,一种钢铁无法成为钢铁,金属无法成为金属,物无法成为物的困惑。这一重新进入识别过程的金属物类似于本雅明所说的真切之物,它“以独有的方式与重新识别相连”。

因此,钢铁不仅以实体的形式离开了惯常意义上的时间和空间系统,从而更确切地实现了自身,同时也作为一种抽象目的,将以不同的谋略来测量实现“钢铁”这一全新视角的可能性单位。当我们以不同角度和距离去打量、了解面前的“坚硬”物时,我们已然进入到了有关这一物的生产谜语之中,靠近着关于这双重人造物的哀与思。

王焕青则力图在一个更为虚无的平台上来构建自己的废墟美学,来构建一个非平滑的遗迹般的象征性空间。在这样的一个空间里,替代具体叙事对象而成为主角的,是实体物遗留下来的情绪、思想和记忆。这些近作表面带有一些由各种随机实体材料所铺设的凹陷和突起,然而王焕青并没有滥用这些因素,他将对这些材料恰到好处地安放视为废墟装置最终得以实现的关键结构。于是,这些作品借此描述了一个在物理意义上并不存在,却影响着真实体验的记忆地形,一处具有现实强度的精神性场所。当然,我们也可以假设,这些空间既是他对过去生活过的莫力达瓦旗、大兴安岭、衡水、石家庄和当下北京的重新构建,也是对曾在想象里留存过的精神飞地的某种抓取,甚至可能是身体器官里某个敏感部位的莫名起伏所引发的对未来的猜忌,在此,它以这些空间的风格为原型,来呼唤这一系列相似者的永恒回归。如果我们把眼睛再次凑近看去,画布表面上的颗粒感会让我们忘记画布领地的边界,进而让我们注视于这块地形仅仅是他对一块极度有限的虚无场所的尽情搭建。

与之前的作品有所不同的是,王焕青在这些黑白近作里有意抹去了人物的中心化存在,或者从另一个视角来看,他将人物置入另一类话语体系之中,让其化作视觉话语中的一个隐秘的结构性因素,人与这些建筑/装置元素融为一体,而画面仿佛时刻处于作为人的对象亟待显现的可能进程之中。王焕青在黑的纯然世界中反观白的轻透,而又在白的无尽话语中暗嘱黑的蛰伏。在去人化的抽象视野里,在黑与白的整体周旋、对照中,我们感受到了卡尔维诺所形容的“人几乎错过成为人”这一具体物象亟待形成的不确定的命运瞬间,以及这“几乎错过”注定得到损耗式想象的话语布局。最终,有关于人的信息的镂空在“几乎错过”的领略下得到了力尽般地弥补。

然而,我们也无法忽视这些视觉成果中有多少激动人心的部分,是由纯粹的绘画逻辑所主导的。它提醒着我们,这些作为物的作品借此才有迹可循地与丰盈的过去和应许的未来紧密连接。

而对两者作品的并置与反观,又再次让我们感觉到他们所做的不过是同一件事,他们所共处的不过是同一种命运,他们所留下的也不过是同一类风景:他们都以负重的形式前行,却尝有着不群的轻。

2022/04/17

钱文达