- 新闻稿

- 艺术家

作者画廊

再生产项目:

目及处,彼方物。

IN AND OUT OF THE MEDIA

“我认为,只有在我们能揭露出媒介的反物质性一面时,媒介也许才是最有趣的。”

——约翰·杜海姆·彼得斯

伍迪艾伦在其1985年的电影《开罗紫玫瑰》中讲述了这样一段故事:米亚·法罗所饰演的女主Cecilia是一个电影迷,出于对现实生活中不幸福因素的逃避,她频频一个人坐在电影院,在影像世界所编织的梦幻叙事中找寻情感上的慰藉。每当与丈夫发生争执后,她就跑去影院观看当时上映的《开罗紫玫瑰》这部电影,其每一次进入影院的动作与姿态都携带着生活经验的悲哀——生活就这么重复着。而当她再次走进电影院观看这部电影的时候,荧幕里的一个年轻帅气的男性角色由于被女主诚挚的热情及其对电影的专注所打动,他突然将目光投向屏幕之外,然后从屏幕中走出,离开了影像里的世界,来到Cecilia的面前。

这则有点超现实意味的故事作为某种譬喻将我们引入到有关于媒介与生命模型的问题中去:我们将自身存在的命运实证交付给媒介及其技术秩序,媒介将我们所构想之物(理想化的真实)从遥远的方位技术性地推到我们面前,并使这一目的实现更“显”其真实,由此遮蔽了原本生命经验的真实形态。媒介像一道墙,使用者通过在墙的一侧去撬动另一侧从而来认证某种看似真实的经验。当这个虚拟的男性角色从影像里涌现出来的时候,当Cecilia对电影情节的美好向往通过依存这一媒介得以现实成真的时候,媒介技术之中所隐藏着的具有支配性的功能和意图同时从幕后走到了台前,媒介作为一个信息生产者而不是辅助的传输者和存储者,强制地抛给我们某种流于表面认同的存在资料,并提供这样一种形象(尤其在商业广告中):媒介拉进了并将(在未来)进一步拉进我们与理想表征之间的距离。

于是,在承认这种技术基础的稳固前提下,某种生命意义上的断裂感也显得愈加突出,这种断裂与我们所依赖的技术上的基础发展相存相生。人类经验史所积累下来的媒介技术类别,媒介与媒介之间的演变关系,以及其所对应和包含着的抽象化、分类化的经验结构,使得原本纯一完整的生命经验陷入到无终止的缺失境况之中:人必然要依凭某种东西间接地了解这个世界。

吕延翔的《私人博物馆》通过这一多重视点的间接性的视觉结构将这种媒介化的生命景观进行了展现。于是,我们所看到的图景不再是一个中心统一独立的画幅状态,我们所看到的是其中不同画幅空间之间的纵深的比对关系。而作为用来区分观看立足点的边缘线(画幅与画幅之间的边界)自身成为了被描述的对象中心,而画中的形象细节都被放逐到了这一关系区域的边缘。在边界线内外所组成的结构关系中,我们发现了两个断然割离而又试图进行接触的空间序列。绘画质感和图像文本之间所造就的复合关系,使生命经验里难以被测量的直接性成分找到了一个暂时的显现标准。

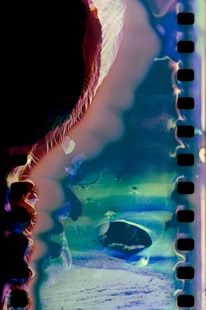

“媒介并不只是各种各样的信息终端,它们同时也是各种各样的代理物(agencies),各自代表着不同的秩序(orders)。”[1]当艺术家操使某种媒介时,它的历史和规则也在不知不觉地规训着艺术家的创作路径。媒介原本所代表的秩序驱使其完成它所应当履行的任务,作为一个按部就班的媒介秩序,它供应并配合于一个更大的秩序,一个秩序中的秩序,而艺术家的操作经验力图使其获得某种真实意义上的更新。在《侵蚀》系列里,胡为一通过提取、使用自身的胃酸来让胶片上的显影效果发生异变,这种强行性的操作意志与最后呈现出的华丽图景两相对应,被自然侵蚀过而形成的高原山脉被附着在胶片上,并在暗房里受到器官分泌物的再次侵蚀,这一由不同媒介之间的遭遇关系所造就的失控条件下的景观,具有组构为一个新的媒介秩序的潜能。这种特殊的秩序是对纯一的生命经验的再召唤。

在技术场景的加持下,“人类把最大的距离抛在后面,从而以最小的距离把一切都带到自己面前”。[1]而在生命距离的视角下,这一对最小距离的设定很可能隶属于一种媒介化的欺骗。在《边界》里,胡佳艺用一整套具有伤害性的坚硬工具与其身体一同在高处捆绑起来,随着天色趋暗,望着周围逐渐点起光亮的城市,在沉默的暗调背景之中,身体和精神上的反馈使她成为了一个疏离而陌生的物,在她与周围城市景观之间仿佛隔开了不可被跨越的距离。在遭遇一种极端拒绝与否定的姿态时,媒介将展露出其对生命强有力的支配性地位。

就像基特勒所说的,“媒介决定了我们的境况”。媒介也决定了我们所生发出的焦虑的存在形状和解决生命问题的方式。张永基在《身体、球、风筝和梯子》里冲击着那条悬在虚拟与现实之间那煞有其事的线,媒介在张永基的创作实践中占据着绝对的核心,他熟练地使用新媒体技术,凭借电脑上的图像处理软件为现实环境注入图层的概念,现实环境的展示与图像的生产一同被视为技术上的造物,在两者所共营的互动语境中,身体努力成为其语境中唯一真实的话语。

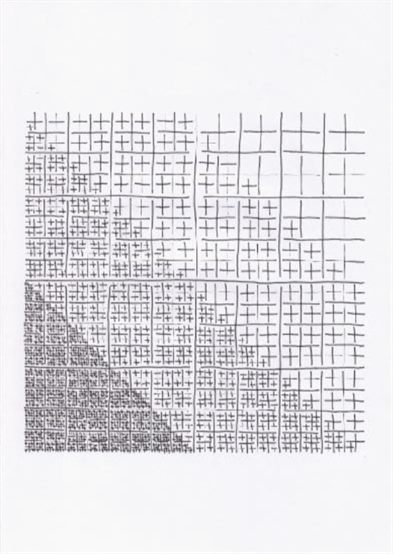

基于一种相似的实践逻辑,在董大为早期的《圣塞巴斯蒂安》系列里,我们能看到他对媒介材料和视觉秩序产生浓厚兴趣的谱系源头,以及在两者同步的推进过程中,私人化的材料性语言与抽象文本再生产之间形成了的稳固而内聚的实践关系——个人图示研究的循迹与视觉经验史的物质性延续一同构建为具有创造性能的对话系统。他的身体寓居于这些线条与图案的持续推演中,以一种反物质的形式,计算某种连续生长的存在韵律。

在情绪因素与媒介材料之间所能达成的某种合作形式中,异样的感受是一种个人生命风格的体现。在《危墙上的一封情书》里,李光在一座逐渐倾颓的农村墙壁上涂写了一段浪漫的情话,爱人之间的盟誓蜜语作为私密关系下的言说,在这里则成为无人过问的公共标记。错置的表意媒介符号仿佛成为了一个无限悠远的精神图景,它静陌地在墙壁上回应着物理意义上的危朽,等待预想中的遗忘与剥离。文字、文字形式和墙面状况之间的陌异关系让我们把目光重新折回到生命内部所呈现出的不均衡的运动现象。

而程新皓的作品《怀抱有时》,让我们看到不同媒介一同搭配时所产生出的复杂的经验结构,以及这一结构类比于生命如果作为造物所可能经受的发生境况。身体、河流、石头、镜子甚至摄像机组构为相互叠映的图像联动机制,这一具有时效性却极具流畅体验的媒介机制,根据这一布景风格指向一种在场的生命游戏。身体的行走和不断弯腰怀抱石头的动作作为线索将不同媒介中投射出来的空间形象链接到一起。对应着地理位置上的前行与跨越(从河流的下游到上游,在美国和云南之间),在程新皓从画幅右边移步到左边图像的瞬间,他也同时跨越了不同表征空间的经验集合(这一方法和形式令人联想到委拉斯凯兹的《宫娥》)。这一集合既呈现出我们所掌握的媒介层次上的富饶,也承认了某种自我接受的窘境与分裂状况:如果我们存在于任意媒介之中的话,我们如何来面对这些不同条件下的自我,并将其综合起来。

如果说我们看到的生命一方面在外部与媒介进行持续博弈的话,那么另一重生命则隐没地潜藏在这一媒介机制之中。它需要被一具专注于劳作中的身体发现和唤醒。尹茂健的新作《这是一个充满峡谷和水下火山的海洋高原》是一个既抽象而又具体实在的包含着生命冲动的物,他从飞机的部件里发现了废旧物与空间几何之间无法被割断的联系,这种联系伴随着他诚恳的涂抹工序而愈加的牢固。我们甚至已经看不到其原初冰冷的痕迹,也看不到它所能提及的坚硬历史,我们只能看到,这些颜色的累积所指向的力度,一种无限明确而固执的技术力度。观看者完全被这极致丰富的颜色情状所彻底征服,犹如坠入到一个浓重无隙的色彩深渊之中。他用基于劳作的想象在媒介材料中实现了对某种生命迹象的再发掘。

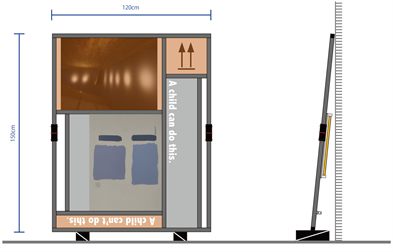

李昕頔的新作《无题》让我们从持续劳作的虚空中回到一种身份经验的虚空,其多元的身份经验赋予了他进行单一叙事的否的能力。与其说他是从计划性的工作过程中提取其创作上的灵感与素材,不如说他为其艺术实践附着上了工作手册般的空间意识。他不停地保持着来自外部的目光来看待他的身体/身份与美术馆系统之间的功能关系,他自觉地认识到:他是作为旁观者与参与者的综合体,是艺术输出系统里的一个自动而异化的环节。因此,我们会发现,其作品里的反思逻辑往往展露出一种条件反射下的工作流程痕迹所造就的项目感,以及持续反观周围环境的秩序要素,他审慎地将媒介所施加的权力转化为一种逻辑上的风格。

这种媒介权力同样指认着对个人身份的关注与回忆,并促使我们追溯到这一身份所包含的关于生命的种种元素媒介中去。在《铜镜》中,郑江不遗余力地用打磨好的铜镜重新照亮了石窟所存有的生命历史,同样的,他也照亮了个人对其家乡的情感与记忆的远景,以及一种诗意模型般的轮廓。在这个过程中,人所痕迹化的自然肌理重新被提炼、合组、奏鸣,一如尘封已久的、神秘而遥远的物的信息,得到了亲密般地重启。

在这些多样化的实践方案中,每一位艺术家都充分借由自我沉入并消化了的媒介实验来对自身所占据着的单位世界进行了富于生命性地描述。这一描述经验的价值与标准不在于信息文本所能提供的评判意见精不精确,不在于对何为真实进行怎样的具体解答,也不在于它是否立于冒险性的颠覆基础之上,而在于切实地完成此描述所不得不跨越的绝对距离,它所需要达成的理解生命的条件,它所付出的难以被量化的消耗过程,以及在特定媒介范畴内所能够尝试透视到的本真图景的轮廓。

因此,从某种角度来说,媒介及其技术秩序也是生命经验所包含的一种运作形式,它同时潜藏于生命最为彻底的要求中。当这些作为媒介的身体、言语、人造物与自然物处于一种离心式地描述、构建、编织与调配中的时候,遥远的真实感不再是作为技术上的目的愿景,而是作为大地与天空间的栖息之所,待这负重的双手经营。