- 新闻稿

- 艺术家

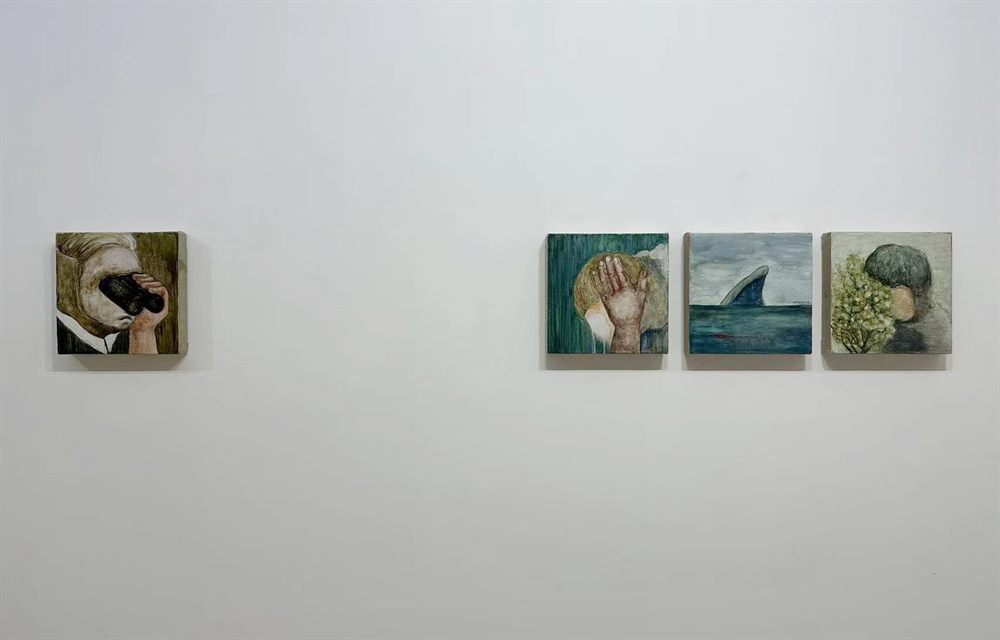

模仿的游戏

文/钱文达

在张静的绘画里,模仿某个虚构的事件和场景比表现现实内容成为更被需要的事物。但她却不是在围绕着一个固定清晰的形象进行模仿,她的感觉始终是唯我的和不确定的,她塑造了一个基于一定情绪底色之上的百变形象,并试图为对“任意”形象的模仿树立精准而超越现实的原则和标准。就此,我们不仅是在展开或更新“模仿”概念本身的范畴,同时还应该看到,那些熟悉或者陌生的视觉因素就此方法所拼凑起的模仿世界,又在如何拓展一种新的真实。

张静的模仿戏法是对于舞台戏剧的瞬间定格的形式前提下发挥其灵感和想象的,并把自己投射到丢丢—这一永远处于戏服道具的装配与包裹中,来对她的某一情绪痕迹进行生长式地说明—的形象之中。

模仿是一场寻找真实的活动。但她又不是为了将虚伪置于真实的反面作为其经验的出发点,人类行为所根深蒂固的伪饰与装扮手段恰恰作为合适的温床饱孕着真实的某种诞生。“因为若要使它对于我们的命运能成为一种迎刃而解的比喻,它必须是疏远的。”在这一点上,她与里尔克的观点不谋而合。她就此迷恋于这一扮演陌生经验的视觉手段。

“我常常在童年的时候穿上父母的衣服,把自己扮演成别人的模样,这并不是因为看起来很美,只是试图让自己看起来像另外一个人。”

正是在这种对自我的逃避演绎中,在对某个他/她的可能扮演中,在其他角色的装扮和道具很好的赋予艺术家一定的陌生感中,我们仍能够努力地辨认出她的特征:眼睛处于半睁的状态,身子舒服自然地呆立着,好像没有什么事物能够引起她的特别注意,而她以极大的漠然沉思着这个自己所打造的程式化世界。因此,一切对于其他物的使用和装扮,都是更为准确地塑造自己的手段,甚至于,她的模仿活动所针对的最为核心的对象正是自己。她在反复试错与确认的过程中拉长这一模仿自身的过程。在这里,模仿与成长两个概念被等同起来。

而在这些纷繁复杂而又带有着严格秩序的画面因素中,背景仿佛永远与人物之间保持着断然不可接近的距离。

绘画的背景,弥漫着田园牧歌和神话故事所熟悉采用的文艺复兴图示。那是活在古老刻板印象中的自然,因为偏执地对于现实的逃避和否认而存在,因为离开了周围活生生的人的参与而让这遥远的自然成为了永恒的风景。作为主观营造的布景线索,观看者的思绪绝不会因此被直线地牵引进去,仅仅被美丽的背景所单独地吸引,因为人们总是过于实际而对这种不切实际的骗术了然于胸了,观者反而会因为背景的“刻意”与“典型”地退却而对前景的人物和事件产生更莫大地注意。因为,后者并不满足于挪用和描摹,它致力于对模糊、分裂、片段化的情感和记忆进行持续清晰地形象化和戏剧化产出。

沉默—或者说一种技术性沉默(嘴被花样繁多的工具牢牢地锁住,有时这种工具更兼有面具的功效)—就是被艺术家所施加的一种魔法,这一魔法不仅是视觉结构上的情绪线索,不仅是幻想特征的角色注解,也是超出画面信息的运动方法,它不仅指涉情绪范畴的复杂与多变,同时也表明绘画媒介本身的语言特性:在一种视觉直给的条件下,绘画作品的步骤完成,作为一项独特个人印记的历史生产(在当下,绘画行为、时间、空间、身体和心理之间的有机组构呈现为一种独特的调和景观),以沉默的姿态进行着更为丰富地言说。

因此,这些沉默不是基于被动主义的机械化哀伤,这一魔法技巧中所浮现出的是艺术家所拥有的强烈的能动权利。在绘画的领地上,她开垦出一片又一片连缀不绝的自由之田,以便成就其独裁的梦境。

“因为我知道我是故事的国王,剧情的导演。丢丢在这里可以安静的伏地而睡:我想躺在向日葵上,即使沮丧也仍然向着阳光。”

同时,这种模仿的游戏,以更加隐晦的方式,或者在不知不觉中,抑或是在艺术家自身的主动忽视中,描摹了当下时代艺术作品其结构所展现出的间接化倾向:作为具有一定技术色彩的运动形式,真实与虚假的形象或因素总是呈现为在互为嵌套的游戏过程之中。在日本导演滨口龙介的电影《驾驶我的车》中,主角们借助戏剧文本来抵消、逃避、暗示现实事件无穷尽地发生、演化与再度生产,正是在一系列真实-生活与虚假-表演的互相印证下,过去的文本与现在的事件,心理潜藏的活动与现实的图景,被模仿的角色与学习模仿的演员,它们之间的界限不断地被取消与再度涌现。张静的绘画正是立足于同样的艺术策略,当个人的内心图景成为比宇宙还要讳莫如深的症结时,若想确认和疏解我们当下问题的境况,我们不得不用历史的、幻想的、戏剧化的文本作为支撑行动的架构,以适当掩饰直面当下现实的残酷性。